Il lampo del titolo è un’illuminazione, legata a un riflesso speciale, quello arcobalenico della lampuga che si batte sotto la barca prima di mollare e lasciarsi tirare su: è un flash scenografico che si fa flashback e gioco di parole. Come piace a me.

La lampuga ha una livrea cangiante, fotomutevole; una faccia arcaica, antichissima e mi affascina in modo indicibile: è catturata ancora con la cosiddetta pesca d’ombra che utilizza palmizi e frasche, ed è uno dei pesci (azzurri) più popolari e saporiti che si conosca dagli albori della civiltà mediterranea e non solo. La lampuga è vera una regina sinuosa, e fa parte di noi, senza che ve ne siate accorti… anche perché la sua fama è stata offuscata dalla presunta nobiltà economica di altre specie. Tant’è.

Quando sono stato a Santorini, non vedevo l’ora di andare nel sito di Akrotiri, dove 37 secoli fa c’era una città cicladica all’avanguardia per la sofisticata organizzazione sociale e le sue conquiste urbanistiche, ingegneristiche, nella navigazione piscatoria off-shore; e dunque per tecnica e cultura. Fu seppellita dall’esplosione che sventrò metà dell’isola tra il 1627 e il 1600 avanti Cristo. La Pompei dell’Egeo. Però qui gli abitanti riuscirono ad andar via in tempo: c’erano state molte avvisaglie, scosse forti di avvertimento prima del terribile evento.

Fu pazzesco: la più imponente eruzione, la madre di tutte le eruzioni vulcaniche mai avvenuta, scatenò uno tsunami che arrivò a Creta, innescò il declino – anche per una concomitante serie di mega terremoti - della civiltà minoica che aveva plasmato quella delle Cicladi, e cambiò il percorso che avrebbe fatto la nostra storia. Al museo archeologico di Fira (Thira o Thera), dove ci sono i reperti più belli di quell’epoca strabiliante, mi sono soffermato in devota ammirazione di fronte all’affrescodel «giovane pescatore» (si trovava nella stanza numero 5 della «Casa Ovest» di Akrotiri) che mostra le sue prede: due grappoli dilampughe, una dozzina in totale.

È una delle immagini più note di quel periodo fantastico di conquiste, viaggi, scambi, incroci sul mare. Ed è certo la prima raffigurazione della lampuga, o corifena (della famiglia dei Corifenidi, appunto); o pesce capone, come pure è conosciuta lungo le fasce costiere siciliane. Un nome, quello siculo, che innesca un percorso parallelo – gastronomico - che più avanti proverò a tracciarvi. È comunque il simbolo universale della pesca felice, a mio giudizio.

Il «dorado» di Hemingway e un misunderstanding clamoroso

Fotografando il pescatore cicladico, mi sono soffermato sulla lunga didascalia leggibile al suo fianco, preparata dai curatori del museo.  Mi ha deluso. Troppo generica, per la mia vecchia mania tassonomica: c’è scritto che il ragazzo tiene «una corda con pesci della famiglia dei maccarelli in ognuna delle mani». Maccarelli, ovvero sgombri. Così non va, mi sono detto. E ho immediatamente pensato che il destino altalenante delle lampughe fosse legato un po’ al fraintendimento. La memoria è corsa alla letteratura, quella di rango altissimo. E a una di quelle mazzate che avevo preso un bel po’ di tempo fa, quando ho scoperto che la mia mitica Fernanda Pivano, indiscussa sacerdotessa dei capolavori della narrativa americana (grazie a lei li ho divorati, condividendo la goduria con un paio di generazioni di italiani) aveva addirittura sbagliato la traduzione di un libro-cult di Ernest Hemingway: «Il vecchio e il mare».

Mi ha deluso. Troppo generica, per la mia vecchia mania tassonomica: c’è scritto che il ragazzo tiene «una corda con pesci della famiglia dei maccarelli in ognuna delle mani». Maccarelli, ovvero sgombri. Così non va, mi sono detto. E ho immediatamente pensato che il destino altalenante delle lampughe fosse legato un po’ al fraintendimento. La memoria è corsa alla letteratura, quella di rango altissimo. E a una di quelle mazzate che avevo preso un bel po’ di tempo fa, quando ho scoperto che la mia mitica Fernanda Pivano, indiscussa sacerdotessa dei capolavori della narrativa americana (grazie a lei li ho divorati, condividendo la goduria con un paio di generazioni di italiani) aveva addirittura sbagliato la traduzione di un libro-cult di Ernest Hemingway: «Il vecchio e il mare».

Tutta colpa della lampuga. Pazzesco. In inglese la lampuga è chiamata dolphinfish, e l’assonanza con il delfino procurò una topica abissale.

Faccio una digressione. Leggiamo insieme stralci del grande maestro che vinse il premio Pulitzer nel 1953 e il Nobel per la letteratura l’anno dopo, grazie proprio… alle lampughe.

Ecco la primigenia traduzione di un passaggio hemingwayano cruciale. « […] Dev’essere molto strano, in aeroplano, pensò. Chissà com’è il mare da quell’altezza? Dovrebbero veder bene il pesce, se non volano troppo alto. Mi piacerebbe volare molto adagio a duecento tese d’altezza e vedere il pesce dall’alto. Nelle barche per le tartarughe stavo sul pennone di parrocchetto e già da quell’altezza vedevo molto. I delfini sembrano più verdi di lassù, e si possono vedere le strisce e le macchie viola, e si può vedere tutto il branco mentre nuota. Chissà perché tutti quei pesci veloci che stanno nell’acqua buia hanno la schiena viola e per lo più strisce o macchie viola? Naturalmente il delfino sembra verde ma non lo è, perché in realtà è color dell’oro. Ma quando viene a mangiare, che è proprio affamato, sui fianchi gli si vedono strisce viola come sui marlin. Che sia la collera, o la velocità maggiore a farle venir fuori? […] Poco prima che scendesse il buio, mentre oltrepassavano una grande isola di sargassi che si gonfiava e muoveva nel mare chiaro come se l’oceano facesse all’amore sotto una coperta gialla, alla lenza piccola abboccò un delfino. Il vecchio lo vide per la prima volta quando balzò nell’aria, proprio come l’oro nell’ultimo sole e prese a curvarsi e sbattere all'impazzata nell’aria. Continuò a balzare spinto dalla paura e il vecchio ritornò a poppa e accoccolandosi e tenendo la lenza grande con la mano e il braccio destro, tirò il delfino con la mano sinistra posando il piede sinistro nudo sulla lenza ogni volta che ne conquistava un pezzo. Quando il pesce giunse a poppa, tuffandosi e rivoltandosi disperato, il vecchio si sporse fuori dalla poppa e sollevò a bordo il pesce d’oro brunito con le sue macchie viola. Le mascelle si contraevano convulse in morsi veloci sull’amo mentre il pesce batteva il fondo della barca col lungo corpo piatto, la coda e la testa, finché fu preso a mazzate sulla testa dorata scintillante e rabbrividì e rimase immobile. […] Domani mangerò il delfino. Lo chiamò dorado […] ».

Eh, è fin troppo chiaro l’errore di traduzione, quel delfino non esiste: l’ultima scena – se si fosse trattato davvero di un delfino – sarebbe stata orripilante. E invece è una semplice lampuga, la protagonista. Proprio come quella grassottella che ho beccato, l’ennesima foto rubata, mentre veniva sbarcata da un peschereccio caraibico sul porto di Curacao non lontano dal mercato galleggiante.

Così è andata. Ma non finisce qui.

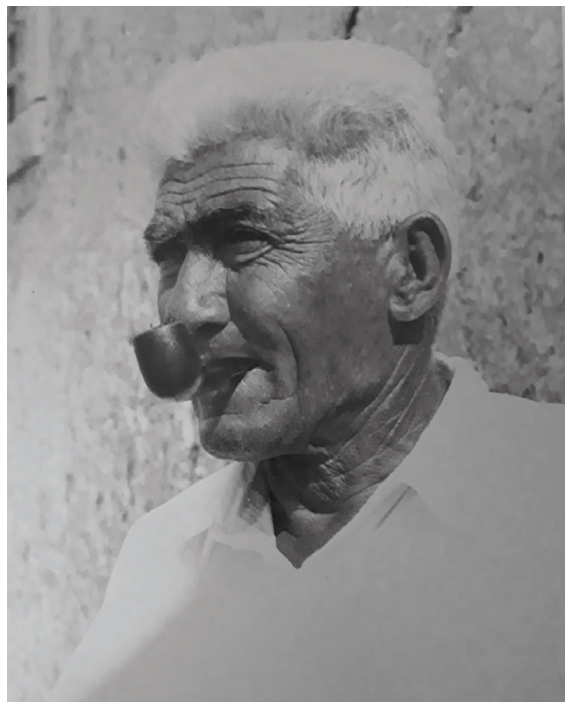

Il «vecchio» Antonio Masarone, Acciaroli e il destino compiuto a Ischia

Si chiamava Santiago, il vecchio pescatore nella Corrente del Golfo del romanzo di Hemingway. Nella vita di tutti i giorni, però, era nientemeno che zio Antonio ‘u Viecchiu, come veniva salutato sul porticciolo di Acciaroli a partire dagli Anni Cinquanta. Proprio il periodo durante il quale Hemingway sbarcò da quelle parti, durante il suo tour in Italia. Lì nel paesino si ambientò subito: non faceva altro che girare scalzo, bere, offrire da bere, fare domande e scrivere, scrivere. In quell’avamposto del Cilento, contemporaneamente accadeva l’«invenzione» della Dieta Mediterranea grazie a un altro americano che sarà poi osannato, il fisiologo Ancel Keys. In questo trotterellare di suggestioni, dunque, l’ottimo Ernest conobbe Antonio Masarone – alias Santiago – e ne divenne amico, con la complicità liquida del whisky. E a lui si ispirò per rendere immortale il suo fisherman cubano.

Si chiamava Santiago, il vecchio pescatore nella Corrente del Golfo del romanzo di Hemingway. Nella vita di tutti i giorni, però, era nientemeno che zio Antonio ‘u Viecchiu, come veniva salutato sul porticciolo di Acciaroli a partire dagli Anni Cinquanta. Proprio il periodo durante il quale Hemingway sbarcò da quelle parti, durante il suo tour in Italia. Lì nel paesino si ambientò subito: non faceva altro che girare scalzo, bere, offrire da bere, fare domande e scrivere, scrivere. In quell’avamposto del Cilento, contemporaneamente accadeva l’«invenzione» della Dieta Mediterranea grazie a un altro americano che sarà poi osannato, il fisiologo Ancel Keys. In questo trotterellare di suggestioni, dunque, l’ottimo Ernest conobbe Antonio Masarone – alias Santiago – e ne divenne amico, con la complicità liquida del whisky. E a lui si ispirò per rendere immortale il suo fisherman cubano.

Come ha scritto di recente Emilio La Greca Romano: «[…] E fu così che zio Antonio ‘u Viecchiu stabilì un cordiale rapporto con il grande scrittore. “Era un uomo che non faceva mai niente; si

metteva sotto le giovani palme sul piazzale antistante la chiesetta, guardava il mare verso la Licosa e scriveva con a fianco la bottiglia e camminava scalzo come tutti noi, da me voleva sapere tante cose”. Così lo ricordava zio Antonio. “Egli – sosteneva - amava il mare e quanti lo affrontano per guadagnarsi il pane per sopravvivere”. Zio Antonio, ‘u Viecchiu, trascorreva intere giornate a largo, lontano dalla sua famiglia come Santiago ed era magro e scarno ed aveva rughe accentuate alla nuca. Il Vecchio sulle guance aveva le chiazze del cancro della pelle, provocati dai riflessi del sole sul mare tropicale. Le chiazze scendevano lungo i lati del viso e le mani avevano cicatrici profonde, ma nessuna di queste era fresca. Erano – continua il testo di Emilio La Greca che evoca Hemingway - tutte antiche come erosioni di un deserto senza pesci. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri ed indomiti. Antonio Masarone è rimasto così fino a prima di morire; è rimasto esattamente come lo scrittore descrive Santiago […] E di questo personaggio, Zio Antonio sentiva di avere la mente ed il cuore, in esso, il vecchio pescatore acciarolese s’impersonava facilmente perché anche suo».

Ora potreste mai immaginare che il vecchio zio Antonio Masarone abbia a che fare con Ischia? E invece è proprio così. Non so quando abbia potuto farci un salto nell’isola verde – l’episodio di quando ha messo piede davanti alla banchina del Redentore è un po’ leggendario come la sua vita –ma è fin troppo vero che a Forio vive sua nipote Anna, la figlia della figlia di Antonio… Questo pezzettino di storia l’ho scoperto da poco, con la puntuale consapevolezza che il nostro mondo non solo è… tondo, e difficile – come ricorda sornione Graziano Petrucci – e piccolo, ma troppo magnificamente ricco di sorprese per trattarlo male.

Caponi e caponate

Vabbé. La lampuga è un pesce onnisciente. Un po’ come il carattere autoriale di Hemingway che scriveva in terza persona. Un pesce che ci abita, abita il nostro linguaggio. Vi ho già detto che l’altro nome è pesce capone. E da qui si dipana un bel cortocircuito mangereccio. Andiamo con ordine. Conoscete la caponata? Credo di sì. Ce ne sono un’infinità di variabili, è come il coniglio per noi, ogni mamma conosce un segreto ingrediente.

Si comincia dalla Sicilia: qui oggi la caponata è un mix di ortaggi (innanzitutto c’è sua maestà la melanzana) che, una volta fritti, sono avvolti da un fondamentale sentimento di agrodolce che si coniuga al sugo di pomodoro, alle olive, i capperi e le cipolle, e pezzettoni di sedano. Nella sontuosa cucina dell’aristocrazia siciliana la lampuga veniva di solito preparata – guarda un po’ – in agrodolce, la stessa salsetta ad hoc. E allora? Visto che i pesci costavano un po’ troppo per la gente comune, il popolo che amava imitare i ricchi per riempirsi la pancia con maggiore soddisfazione, fece di necessità virtù e sostituì la lampuga-capone con la abbordabile e abbondante melanzana. Da capone a caponata senza capone.

Proprio come la vicenda del frugale, molto frugale compromesso del pesce fujuto a Procida… Mi fermo qui, altrimenti partendo dalle melanzane c’inoltriamo nel dna della alimentazione del Mare Nostrum in una effervescenza di colpi di scena, da capogiro.

Nel frattempo mi preparo una caponata all’ischitana: freselle tonde bagnate, tiepide e sbriciolate grossolanamente; pomodori dei Maronti duri come pantosche di tufo; aglio, olio extra vergine piccante di Piano Liguori; olive greche bianche, carnali e grandi; origano struggente dell’Epomeo e basilico di casa mia. Vi viene in mente dell’altro? Ne avete facoltà. Le patate piccole e nere di Serrara, lesse? Un poco di sedano croccante? Fate con calma. Vi aspetto a tavola.

___